Данная работа представляет собой реферат на тему «Организация предпринимательской деятельности в России» по курсу «Основы предпринимательства». Реферат написан в 2011 году. Выложен на сайт в качестве примера реферата на темы: «Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в России», «Организация предпринимательской деятельности» и др.

Введение

Функционирование современной экономической системы во многом зависит от способности грамотно и эффективно организовать не только всю производственно-финансовую деятельность государства, но и коммерческую деятельность отдельных предприятий и организаций. Также немаловажным является развитие как малого, так и среднего, и крупного бизнеса. Нынешние экономические условия в которых начинают, или продолжают работать предприниматели очень жестокие и требуют постоянных изменений. Поэтому, нынешнее развитие рыночных отношений в значительной мере повышает ответственность и самостоятельность предпринимателей в выборе управленческих решений относительно обеспечения эффективности финансовой деятельности, расчетных операций с контрагентами, когда много внимания отводится взаимоотношениям с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами.

Управление и контроль над любым коммерческим предприятием и его собственностью требуют постоянного обновления информации об осуществляемых хозяйственных процессах, их объеме, о наличии материальных и финансовых ресурсов, их использовании, о финансовых результатах деятельности.

Предприниматель, выступающий как самостоятельный товаропроизводитель, действует в соответствующем рыночном окружении. Поэтому технико-экономическая оценка любого предпринимательского проекта должна обязательно учитывать особенности функционирования рынка, в частности подвижность многих характеризующих проект параметров, неопределенность достижения конечного результата, субъективность интересов различных участников проекта и, как следствие, множественность критериев его оценки.

1. Предпринимательство. Сущность и правовое регулирование

Предпринимательская деятельность (или, по-другому, — предпринимательство) представляет собой сложную категория. Ее можно рассматривать в разных аспектах: организационном, экономическом, юридическом и др.

Предпринимательство — это, прежде всего, вид человеческой деятельности. Причем предпринимательская деятельность не сводится к простой совокупности действий. Она состоит из связанных и последовательных предпринимательских мероприятий (действий), направленных к единой цели. Как писал А.Н. Леонтьев, «деятельность — это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие»[1]. Будучи видом человеческой деятельности, предпринимательство многообразно и состоит из различных действий, операций и поступков. Основная цель предпринимательской деятельности (активности) — производство и предложение рынку такого товара, на который имеется спрос и который приносит прибыль[2]. В конечном итоге — это получение прибыли (предпринимательского дохода). Однако ориентация на достижение коммерческого успеха не является самодовлеющей целью в современном бизнесе.

Предпринимательские структуры принимают участие в решении социальных проблем российского общества, жертвуют свои средства на развитие культуры, образования, здравоохранения, охрану окружающей среды. И не только. Одна из основных конституционных обязанностей предпринимателей — уплата законно установленных налогов и сборов.

Но вряд ли можно утверждать, что при создании предпринимательских структур преследуется цель — уплата налогов и сборов (равно и уплата штрафов за нарушение государственной дисциплины). В соответствии с Налоговым кодексом[3] РФ каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Здесь имеет место публичная обязанность налогоплательщиков, а не благородная цель — получение прибыли от предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что субъекты предпринимательской деятельности преследуют одновременно несколько основных целей. Наряду с извлечением прибыли для них принципиальное значение приобретает также вопрос о создании собственного дела (бизнеса), в рамках которого осуществляется производство товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Вместе с тем легальное определение предпринимательства на первый план выдвигает коммерческую цель — получение прибыли. И это понятно, поскольку нормативная формулировка предпринимательской деятельности предназначена для оценки той или иной экономической деятельности и отнесения ее к виду предпринимательства в конкретной ситуации. Поэтому доктринальное определение предпринимательства может содержать указания на любые признаки (свойства) данного вида деятельности.

К сожалению, в экономической науке не существует общепринятого определения предпринимательства. Ученые-экономисты выделяют такие основные признаки предпринимательской деятельности, как предприимчивость, самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, их активность. Некоторые исследователи указывают на поиск в качестве характерного свойства предпринимательства.

В научной среде предпринимательство с точки зрения экономической определенности принято рассматривать в трех аспектах: как экономическую категорию; как метод хозяйствования; как тип экономического мышления[4]. Так, для характеристики предпринимательства в качестве экономической категории используется система отношений между субъектами и объектами предпринимательства. В свою очередь, рассматривая предпринимательство через призму метода ведения хозяйства, ученые-экономисты выделяют такие признаки предпринимательства, как самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов.

Предпринимательство — особый тип экономического мышления, характеризующийся совокупностью оригинальных взглядов и подходов к принятию решений. Главное место здесь принадлежит личности предпринимателя[5]. Его должны отличать особый склад ума, воля к победе, желание борьбы, творческий характер труда.

Не случайно один из крупных мыслителей нынешнего времени, О. Шпенглер, пишет: «… для нас организатор, изобретатель и предприниматель являются творящей силой, которая воздействует на другие, исполняющие силы, придавая им направление, намечая цели и средства для их действия. И те и другие принадлежат экономической жизни не как владельцы вещей, но как носители энергии»[6]. Действительно, красивые слова звучат в адрес предпринимателей и их благородного дела. Насколько они соответствуют общей оценке российского бизнеса, судить не только специалистам и аналитикам.

И последнее замечание. В теоретических исследованиях большое внимание стало уделяться так называемому внутрифирменному предпринимательству, или интрапренерству. Термин «интрапренер» был введен в научный оборот американским ученым Г. Пиншо. Считается, что появление интрапренерства связано с тем фактором, что многое крупные производственные структуры переходят на предпринимательскую форму организации производства. Учитывая, что предпринимательство предполагает обязательное наличие свободы творчества, то и подразделения целостных производственных структур получают право на свободу действий, в том числе на получение интракапитала — капитала, необходимого для реализации идей, лежащих в основе внутрифирменного предпринимательства[7].

Категория «предпринимательство» имеет и большое практическое значение. Она широко используется в действующем законодательстве. Достаточно сказать, что в первой и второй частях ГК[8] РФ термин «предпринимательская деятельность» применяется в 45 статьях.

Легальное определение понятия «предпринимательская деятельность» дано в п. 1 ст. 2 ГК РФ: «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

На некоторую неопределенность понятия «предпринимательская (коммерческая) деятельность» указывают и зарубежные исследователи. В английской литературе термин «коммерческая деятельность» иногда характеризуется как «этимологический хамелеон», поскольку не всегда легко установить, имеется ли коммерческая ответственность, например, в отношении университета или колледжа[9]. В соответствии со ст. 61 английского закона о купле-продаже товаров 1979 г. коммерческая деятельность означает деятельность любого профессионального лица, правительственного департамента или органа местного управления или публичной корпорации. Причем сюда относятся не только торговые, коммерческие и промышленные предприятия, но и организации, основная деятельность которых не связана с получением прибыли (благотворительные учреждения, университеты и т.п.). В реальности мнение судьи служит последней инстанцией по вопросу, что следует понимать под словом «коммерческая деятельность» в каждой конкретной ситуации.

Нормативные признаки предпринимательства могут быть условно подразделены на обязательные и факультативные[10]. К числу последних относятся самостоятельность, системность предпринимательства и государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.

Самостоятельный характер этой деятельности проявляется во многих отношениях. В первую очередь он означает относительную независимость предпринимателя от иных органов, организаций и частных лиц. Граждане и их объединения сами инициируют предпринимательскую деятельность и самостоятельно осуществляют ее. Предприниматель свободен в выборе предмета предпринимательской деятельности, а также средств для его эффективного осуществления. Самостоятельность проявляется и на стадиях поиска партнеров, заключения договоров, распределения предпринимательского дохода. Именно самостоятельный характер предпринимательской деятельности отличает ее от трудовой деятельности (например, от работы по трудовому контракту). Работники предприятия, вступая в трудовые отношения, должны подчинять свою деятельность определенному трудовому распорядку и соблюдать производственную дисциплину.

Однако самостоятельный характер предпринимательской деятельности имеет свои юридические границы. Предпринимательство представляет собой деятельность в рамках действующего законодательства. Скажем, предпринимательство не может осуществляться в организационно-правовой форме коммерческой организации, не предусмотренной ГК РФ, без специального разрешения на отдельные виды деятельности.

Систематизм — следующий факультативный признак предпринимательства. О нем принято говорить в двух аспектах. Первый — систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Второй связан с систематическим совершением определенных действий (операций, поступков). Несмотря на некоторую взаимосвязь между собой, указанные случаи не совпадают ни по объему, ни по содержанию. Действительно, можно иметь единовременную прибыль от систематических поведенческих актов; и наоборот, систематическую прибыль от единичного действия. Возможен вариант длительного отсутствия предпринимательской деятельности (или вялотекучая деятельность) с одновременным наличием прибыли, заработной платы в предыдущие годы[11]. В хозяйственной практике встречаются случаи, когда коммерческие организации, осуществляя предпринимательскую деятельность в течение нескольких лет, не получают какую-либо прибыль и являются, по крайней мере по бухгалтерским документам, убыточными. Причем нередко руководители предприятий (организаций) преднамеренно создают такое положение, дабы не платить налоги и другие обязательные платежи в соответствующий бюджет.

В силу ст. 2 ГК РФ подлежит регистрации не предпринимательская деятельность, а лица, ее осуществляющие. Это общее правило распространяется и на индивидуальное и на коллективное предпринимательство. Например, коммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность с момента их государственной регистрации в качестве юридических лиц. Из сказанного можно сделать следующий вывод. Лицо (в том числе юридическое), осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, предпринимателем (коммерческой организацией) не является. В свою очередь, лицо, прошедшее такую регистрацию, приобретает статус предпринимателя, даже если и не осуществляет указанную деятельность.

Извлечение прибыли — обязательный признак предпринимательской деятельности. Коммерческая направленность отграничивает эту деятельность не только от общественно-политической, благотворительной, социально-культурной, но и от других видов инициативной деятельности. Таким образом, предпринимательская и хозяйственная деятельность — это перекрещивающиеся понятия. Не всякая хозяйственная деятельность может считаться предпринимательской.

Предпринимательство есть рисковая деятельность. Категория «предпринимательский риск» еще не стала предметом повышенного внимания ученых-юристов в силу своей «молодости». В литературе делаются лишь первые попытки в общем смысле сформулировать определение данного понятия.

С категорией предпринимательского риска непосредственно связаны понятия предпринимательского дохода и ущерба (убытков).

Предпринимательская деятельность неоднородна и может быть классифицирована по различным основаниям: виду деятельности, формам собственности, количеству собственников (учредителей) и др..

В зависимости от области ее применения она подразделяется на предпринимательскую деятельность, осуществляемую в промышленности, капитальном строительстве, сельском хозяйстве, науке и т.д. Предпринимательская деятельность не ограничена только рамками производственной сферы. Она осуществляется и в социально-культурной сфере (например, в области образования, культуры, здравоохранения). Например, учебные заведения (включая и государственные учреждения) могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

С учетом количества собственников (учредителей) предпринимательская деятельность может быть подразделена на индивидуальную и коллективную. Первая осуществляется гражданами (физическими лицами), вторая — юридическими лицами (коммерческими и некоммерческими организациями). Иногда в литературе используются термины «корпоративные организации», «предпринимательские образования» и т.д. Используя такой критерий, как форма собственности, различают государственное, муниципальное и частное предпринимательство. Возможны и другие основания для классификации предпринимательской деятельности.

Существенным в понимании предпринимательства является норма ст. 34 Конституции[12] РФ, гласящая: «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности».

2. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в России.

В зависимости от избранных критериев (форма собственности, размеры, функции, структура, степень предпринимательской деятельности, организационно-правовая форма) предприятия можно структурировать по-разному.

По форме собственности предприятия могут быть подразделены на частные и общественные (рис.1). Предприятия частного сектора экономики различаются в зависимости от того, одно или несколько лиц являются их владельцами; от ответственности за деятельность предприятия, способа включения единоличных капиталов в общий капитал предприятия. Общественный сектор экономики — это государственные (федеральные и субъектов Федерации) и муниципальные предприятия.

Рис. 1. Типология предприятий по формам собственности

Рис. 1. Типология предприятий по формам собственности

В зависимости от вида выпускаемой продукции (вида работ) предприятия разделяются на:

- промышленные — по выпуску машин, оборудования, инструментов, добыче сырья, производству материалов, выработке электроэнергии и других средств производства;

- сельскохозяйственные — по выращиванию зерна, овощей, скота, технических культур; предприятия строительного комплекса, транспорта и связи.

В силу различных причин специализация предприятия не обязательно совпадает с административной структурой и основной специализацией отрасли. Например, во многих отраслях, не относящихся к машиностроению (строительной, металлургической, угле- и нефтедобывающих), имеются крупные заводы по производству машин и оборудования, его ремонту. Наряду с этим, в машиностроительной отрасли имеются металлургические, химические, транспортные и строительные предприятия, электростанции и пр. Поэтому в народном хозяйстве отраслевую принадлежность предприятия определяют по двум признакам: административно-организационному и продуктовому.

При использовании административно-организационного признака учитываются основной заявленный вид деятельности и принадлежность предприятия тому или иному ведомству или предпринимательскому союзу. Так, предприятия, выпускающие машиностроительную продукцию, будут учитываться в той отрасли, с которой они административно связаны: в строительной, угольной, металлургической и т. д.

Согласно второму признаку определяются структура и объем производства по каждой, так называемой продуктовой (чистой) отрасли, т.е. все машиностроительные предприятия и цехи независимо от административной подчиненности относятся к машиностроению, транспортные — к транспортной отрасли, строительные — к строительной и т. д.

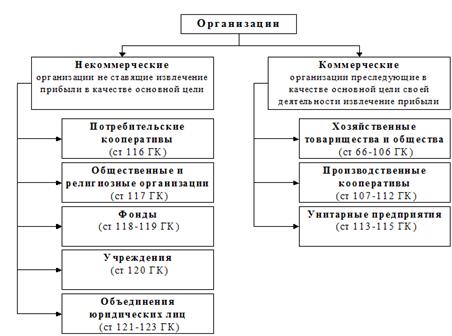

Выделяют и другие классификации предприятий, однако в рамках настоящей работы наибольший интерес представляет классификация предприятий по их организационно-правовой форме, исчерпывающая классификация которых представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Типология организаций по типу организационно-правовой формы[13]

Дадим более детальную характеристику этих форм предприятий:

Потребительский кооператив создается на основе добровольного объединения граждан и юридических лиц с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников путем объединения имущественных паевых взносов. Доходы от предпринимательской деятельности распределяются между членами кооператива. Устав потребительского кооператива должен содержать:

- наименование (включает указание на основную деятельности и слова «Кооператив», или «Потребительский союз» или «Потребительское общество»;

- место нахождения;

- порядок управления деятельностью, состав и компетенцию органов управления и порядок принятия решений;

- размер паевых взносов, порядок их внесения и ответственность за просрочку;

- порядок возмещения членам кооператива понесенных ими убытков. Виды таких кооперативов — ЖСК, ГСК и т. д.

Общественные и религиозные организации – это добровольные объединения граждан на основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей. Участники не отвечают по обязательствам организации, а предприятие — по обязательствам участников. Предпринимательская деятельность допускается только в соответствии с целями организации[14].

Фонды создаются на основе добровольных взносов для реализации общественно полезных целей гражданами и юридическими лицами, которые не отвечают по обязательствам фонда, так же как фонд — по обязательствам своих учредителей. Предпринимательская деятельность допускается только в соответствии с целями фонда. Фонд вправе создавать хозяйственное общество участвовать в нем.

Учреждения создаются собственниками имущества для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера, финансируемых (полностью или частично) учредителем. Отвечают по обязательствам своими средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник. Учреждение владеет и пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности и заданиями собственника.

Объединения юридических лиц (рис.3) — создаются по договору для защиты общих интересов и в целях координации и не отвечают по обязательствам членов, в то время как члены объединений отвечают в порядке, определенном в учредительных документах.

Рис.3. Основные формы объединений юридических лиц

При необходимости ведения предпринимательской деятельности объединение преобразуется в хозяйственное общество (товарищество), либо создает отдельное предприятие для этих целей. Учредительными документами объединения являются учредительный договор, подписываемый членами объединения, и устав, утверждаемый членами объединения. Структура устава включает: наименование с указанием на предмет деятельности и слово «Союз» или «Ассоциация», место нахождения; порядок управления деятельностью, состав и компетенцию органов управления и порядок принятия решений; сведения о судьбе имущества при ликвидации объединения. Члены объединения могут безвозмездно пользоваться его услугами.

По окончании финансового года член объединения вправе выйти из него или может быть исключен по решению остающихся участников в порядке, установленном учредительными документами. Выходящий (исключенный) член объединения несет субсидиарную ответственность по обязательствам объединения в течение двух лет с момента выхода.

Рис. 4. Организационно-правовые формы коммерческих организаций

Многообразие форм собственности является основой для создания различных организационно-правовых форм организаций.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации все юридические участники предпринимательской (коммерческой) деятельности независимо от отрасли производства имеют четко определенные организационно-правовые формы[15] (рис. 4) и могут осуществлять следующие виды деятельности:

- производить продукцию;

- выполнять работы;

- оказывать услуги.

С экономической точки зрения эти три вида деятельности имеют одинаковый статус. В гражданском кодексе, предприятие не рассматривается в качестве субъекта предпринимательской деятельности, а используется термин «организация».

3. Бизнес-планирование как элемент процесса организации собственного дела

В настоящее время, в рыночной экономике нашей страны действуют предприятия различных форм собственности, руководители которых, обязаны делать технико-экономический прогноз, осуществлять маркетинговые исследования, участвовать в конкурентной борьбе, обосновывать использование финансовых средств при получении инвестиций.

Любой предпринимательский проект требует тщательного изучения с научно-технической, экономической, коммерческой, социальной точек зрения. При выборе варианта осуществления проекта обязательными предпосылками принятия правильного решения служат:

- последовательный анализ идеи проекта;

- его технико-экономическая оценка, и конкурентоспособность;

- учет собственного экономического интереса разработчика, изготовителя, интересов потребителей, партнеров, инвесторов;

- знание возможных альтернатив, их оценка и выбор лучшего варианта с учетом ранее определенного критерия.

При оценке выгодности проекта важно учитывать следующие его динамические характеристики:

- возможные подвижки в спросе на выпускаемый товар и соответственно изменения объемов производства;

- планируемое снижение издержек производства в процессе наращивания объема выпуска;

- ожидаемые колебания цен на потребляемые ресурсы и реализуемую продукцию:

доступность финансовых источников для необходимых в каждом периоде инвестиций.

Предприниматель, предполагая резко увеличить поставки своего товара, должен предусмотреть возможную реакцию рынка в виде падения цены на этот товар. Увеличение спроса на те или иные производственные ресурсы, например материалы, может привести к росту цен на них. Будущие научно-технические достижения конкурента могут обесценить качество осваиваемой сегодня новой продукции предприятия. Поэтому для серьезных предпринимательских проектов (в отличие от разовых торговых сделок) справедливо следующее правило: все перспективные изменения параметров проекта должны прогнозироваться и по мере возможности вводиться в технико-экономические расчеты, охватывающие достаточно длительный период времени.

Использование прогнозных оценок всегда объективно связано с риском, прямо пропорциональным масштабам проекта или мероприятия и периода их осуществления. Исследования показывают, что разные характеристики проектов могут прогнозироваться с различной точностью. Так, установлено, что ошибки при оценке будущих затрат чаще всего ниже по сравнению с ошибками в определении сроков осуществления проектов. Степень риска в момент принятия решения о начале реализации мероприятия может быть различной. Сама степень приемлемости риска является важной стратегической характеристикой каждого предприятия, организации. Одновременно она является и характеристикой предпринимателя.

Важно отдавать себе отчет в том, что риск всегда неизбежен. Риск может проявиться в возможной неосуществимости проекта, например, в области разведки и добычи полезных ископаемых. Другое проявление риска характерно для научно-технических проектов и контрактов. Научный принцип или техническая идея, к разработке которых предприниматель приступает сегодня, (возможно, с каким-либо партнером), могут оказаться неприменимыми или неэффективными. Низкая фактическая эффективность может быть следствием неверной прогнозной оценки будущего объема реализации продукции или предстоящих затрат.

Как правило, прогнозные оценки оказываются чрезмерно оптимистичными, особенно в части объема продаж. Ошибки в затратах также могут быть весьма существенными.

Полная оценка проекта невозможна без учета субъективности интересов вовлеченных в него участников. Такие интересы часто не совпадают, что предполагает нахождение компромисса при формировании условий коммерческих соглашений (цен, арендной платы, процентных ставок, размеров дивидендов и т.п.). Наиболее отчетливо проявляется противоречивость интересов по линии «предприниматель — собственник», «производитель — потребитель», «партнеры по совместному проекту», «предприниматель — национальная экономика».

Сложность, комплексный характер современной предпринимательской деятельности приводит к тому, что учесть все факторы, условия и характеристики реализации проекта невозможно, тем более, в строго формализованном виде. Наряду с противоречивостью интересов участников проекта это приводит к необходимости использования в ходе технико-экономической оценки нескольких критериев. Иногда эти критерии говорят о преимуществах разных проектов: известно, например, что показатели интегрального эффекта и рентабельности при оценке нескольких альтернатив могут противоречить один другому. Сказанное позволяет сделать важный вывод: система расчетов не обязательно должна подводить к однозначному решению относительно целесообразности того или иного проекта.

Окончательное же решение по проекту принимается предпринимателем, и должно учитывать не только факторы и характеристики, формально отраженные в расчетах, но и опираться на интуицию, знания и опыт, использовать аналогии, оценивать косвенные показатели и т.п. На будущей эффективности проекта сказывается умение предпринимателя вести переговоры с партнерами, владение информацией об этих партнерах, доверие со стороны потенциальных потребителей и соисполнителей, престиж предприятия и др. Поэтому следует предостеречь от пассивного использования результатов технико-экономического обоснования, которые сами по себе не гарантируют успех проекту. По существу, внимательное изучение результатов технико-экономических расчетов представляет собой самостоятельный этап в процессе подготовки и принятия решения – т.е. его с полной уверенностью можно будет назвать бизнес-планом.

Рис.5. Назначение бизнес-плана

Бизнес — план — это документ, в котором описываются все основные аспекты будущего коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно может столкнуться, и определяются способы решения этих проблем. Правильно составленный бизнес — план в конечном счёте отвечает на вопрос: «Стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесёт ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств?» Для каждого предпринимателя — новичка очень важно составить бизнес — план на бумаге в соответствии с определёнными требованиями и провести специальные расчёты. Это поможет заранее увидеть будущие проблемы и продумать пути их преодоления.

Бизнес — план помогает предпринимателям и экономистам решить четыре основные задачи: изучить ёмкость и перспективы развития будущего рынка сбыта; оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта нужной продукции, соизмерить их с возможными ценами продаж и определить потенциальную прибыльность задуманного дела; обнаружить возможные «подводные камни», подстерегающие новое дело в первые годы его реализации; определить показатели, по которым можно будет регулярно определять состояние своих дел.

Конечно, степень детализации планов может быть различной. Одно дело — открыть видеотеку для жителей своего микрорайона, и совсем другое — организовать завод по производству кирпича. В первом случае надо только выяснить, у кого и по какой цене вы сможете регулярно покупать чистые кассеты, а разместить видеотеку Вы можете и у себя дома. Во втором — проблема ресурсного обеспечения должна продумываться куда более серьёзнее, вплоть до подписания предварительных соглашений о покупке оборудования и сырья с будущими поставщиками.

Бизнес — план – это документ на перспективу, и составлять его рекомендуется на 3 — 10 лет вперёд. Для первого года основные показатели рекомендуется делать в помесячной разбивке, для второго — в поквартальной и лишь начиная с третьего года можно ограничиваться годовыми показателями.

Не составив бизнес — план, будущий предприниматель оказывается неподготовленным к тем неприятностям, которые подстерегают его на пути к успеху. Бизнес-план должен быть достаточно подробным, чтобы, ознакомившись с ним, его потенциальный инвестор смог получить полное представление о предлагаемом проекте и понять его цели (табл.1.).

Таблица 1. Укрупненная структура разделов бизнес-плана.

Таким образом, в процессе разработки разделов бизнес-плана формируются исходные данные для технико-экономического обоснования.

Получив все необходимые данные для технико-экономического обоснования, производится расчет показателей технико-экономического обоснования (чистой прибыли, рентабельности, внутреннего коэффициента эффективности, максимального денежного оттока, периода возврата капитальных вложений, точки безубыточности). Если расчеты показывают технико-экономическую эффективность, то приступают к формированию окончательной редакции бизнес-плана.

Библиографический список

- Административно-управленческий портал — www.aup.ru

- Ансон В. Договорное право / под ред. О.Н. Садикова. М.: Юрид. лит., 1984.

- Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с. — http://www.konsalter.ru/biblioteka/m72/

- Большой экономический словарь под общей редакцией А.Н. Азрилия-на. М. «Правовая культура», 1994.

- Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: учеб. для вузов. М., 1997

- Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. – Таганрог, издательство ТРТУ, 2003 – 125с. — http://www.konsalter.ru/biblioteka/m89/

- Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апре-ля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая 2010 г.)

- Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 1999.

- Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями)

- Зимовец А.В. Методические рекомендации по составу и содержанию «Бизнес-плана выполнения инновационного проекта государственного значения». Таганрог: НОУ ВПО ТИУиЭ, 2011.

- Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008г.)

- Курс экономической теории: учеб. пособие / под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Кисилевой. М.ЮНИТИ 2004

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

- Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций (методы, модели, техника вычислений). М. 1998

- Моисеева Н.В. Стратегия финансового оздоровления предприятия.// Финансовый бизнес. — 2003. — №2

- Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля, 20 октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 г., 10 января, 2, 28 февраля, 13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 10 ноября, 4, 5, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 23 марта, 26 апреля, 16, 17 мая, 19, 24 июля, 30 октября, 4, 8, 29 ноября, 1, 4, 6 декабря 2007 г., 30 апреля, 26, 30 июня, 22, 23 июля, 13 октября, 24, 26 ноября, 1, 4, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 28 апреля, 3, 28 июня, 17, 18, 19, 24 июля, 27 сентября, 30 октября, 9, 23, 25, 28 ноября, 17, 27, 29 декабря 2009 г., 9 марта, 5, 30 апреля, 8, 19 мая, 2 июня 2010 г.)

- Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. — http://www.konsalter.ru/biblioteka/m79/

- Никитина Л.А. Теория систем. Учебное пособие – М.:ЮНИТИ, 2005. – 296с.

- Предпринимательское право. Курс лекций / под ред. Н.И. Клейн. М., 1993

- Рахимов З.А. К вопросу о развитии методологии инвестиционной деятельности. //Финансы и кредит. -2003. — №7

- Ровный В.В. Гражданско-правовая природа предпринимательства. Иркутск: изд-во Иркут. ун-та, 1996.

- Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. — М.: Логос, 2010, 1202 с.

- Свободная интернет-энциклопедия — http://ru.wikipedia.org/wiki/

- Справочная нормативно-правовая база данных «Гарант». Словарь

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями)

- Финансовая отчетность ООО «Кристалл» за 2007-2010гг

- Хоскинг А. «Курс предпринимательства», редакция В.Рыбалкина, Москва, «Международные отношения», 2003

- Шпенглер О. Закат Европы: очерки мифологии мировой истории. М.: Мысль, 1998. Т. 2.

Сноски:

[1] Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

[2] Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: учеб. для вузов. М., 1997

[3] Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля, 20 октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 г., 10 января, 2, 28 февраля, 13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 10 ноября, 4, 5, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 23 марта, 26 апреля, 16, 17 мая, 19, 24 июля, 30 октября, 4, 8, 29 ноября, 1, 4, 6 декабря 2007 г., 30 апреля, 26, 30 июня, 22, 23 июля, 13 октября, 24, 26 ноября, 1, 4, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 28 апреля, 3, 28 июня, 17, 18, 19, 24 июля, 27 сентября, 30 октября, 9, 23, 25, 28 ноября, 17, 27, 29 декабря 2009 г., 9 марта, 5, 30 апреля, 8, 19 мая, 2 июня 2010 г.)

[4] Курс экономической теории: учеб. пособие / под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Кисилевой. Киров: АСА, 2005

[5] Курс экономической теории: учеб. пособие / под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Кисилевой. М.ЮНИТИ 2004

[6] Шпенглер О. Закат Европы: очерки мифологии мировой истории. М.: Мысль, 1998. Т. 2.

[7] Предпринимательское право. Курс лекций / под ред. Н.И. Клейн. М., 1993

[8] Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая 2010 г.)

[9] Ансон В. Договорное право / под ред. О.Н. Садикова. М.: Юрид. лит., 1984.

[10] Ровный В.В. Гражданско-правовая природа предпринимательства. Иркутск: изд-во Иркут. ун-та, 1996.

[11] Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 1999.

[12] Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008г.)

[13] составлено автором в соответствие с ГК РФ

[14] например, таким видом «коммерческой» деятельности может являться продажа книг Союзом писателей

[15] К сожалению, рамки настоящей работы не позволяют детально рассмотреть особенности организации и функционирования каждого из отмеченных на рисунке 4 типов предприятий, однако, при необходимости, можно воспользоваться статьями 66-115 ГК РФ.